※当サイトにはプロモーション広告が含まれております。

この記事では、

乾燥剤に入っている石灰に水をかけたらどうなるか

について紹介しています。

よく、

乾燥剤から火事になった

とか

発火した

という記載がありますが、実際に水をかけてみました。

※危ないので真似しないでください。

乾燥剤の石灰に水をかけるとどうなる?

乾燥剤に水をかけると、発熱する、とか、発火する、とか、火事になった、という話をよく聞くので、実際にやってみました。

乾燥剤と言っても、石灰の他にいくつか種類があります。

乾燥剤に使用される生石灰とは?

詳しくは乾燥剤の種類で紹介していますが、

- シリカゲル

- 生石灰

- シート状乾燥剤

- 脱酸素剤

など、いくつか種類があります。

そもそも、脱酸素剤は乾燥剤とは全くの別物ですが、食品の保存に使用する、という見方をすれば一緒なのでひとまとめにしています。

この内、発熱する、とされているのは、生石灰と脱酸素剤。

脱酸素剤については、発熱しても60℃程度で火災危険はほぼありませんので、対象外です。

参考です→脱酸素剤と乾燥剤の違いってなんですかね?

生石灰ですが、もともとは石灰石という石。

で、これを破砕して手間を加えると変わっていきます。

-

石灰石を粉砕したものが重質炭酸カルシウム(CaCO3)。

-

砕いた重質炭酸カルシウムを炉で焼成したものが生石灰(CaO)。

-

生石灰に加水して消化、熟成させたものが消石灰(Ca(OH)2)。

ということで、簡単にいうなら

生石灰は石灰石を細かくして、焼きを入れたもの

ということになります。

ちなみに、

「きせっかい」とか「せいせっかい」と読みます。

消石灰との混同をさけるため、「しょうせっかい」とは読まないそうです。

生石灰に水をかけるとどうなる?

どんな反応があるかどうかは、実際に試したので後ほど紹介するとして、理論上は生石灰に水をかけると先程の3の

消石灰

になります。

消石灰になると、土壌改良に使われたり、学校でのグランドのライン引き(今はほぼない)に使われたりしています。

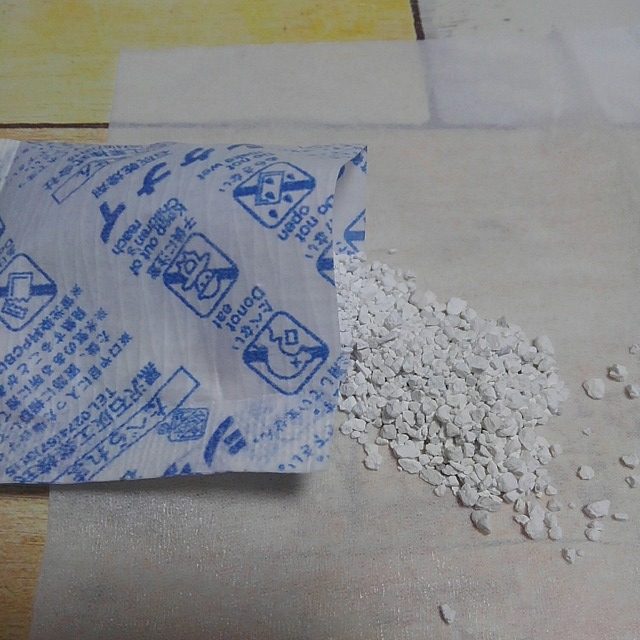

石灰が使用されている乾燥剤の表示例

余談ばかりが続きますが、これで最後です。

乾燥剤というと、ほぼ白い袋に入っていて、ぱっと見ただけでは、生石灰なのかどうかがわからなかったりしますが、「食べられません」という決まり文句の他に

- 濡らさない

- 禁水

という主旨の表示がされています。

乾燥剤の石灰に水をかけてみる。

※良い子は真似しないでね!

ということで、実際に乾燥剤の生石灰に水をかけてみました。

使用したものは

- 乾燥剤から取り出した生石灰

- ステンレストレイ

- 本

- 水数滴

です。

乾燥剤の袋から生石灰を取り出します。

ステンレストレーに入れ、発熱の対策で、トレイの下に本を敷いています。

で。突然写真が飛びますが、水をかけた後の写真。

ええ。

写真だと分かりづらいんです。

白い生石灰に透明な水を数滴垂らして、白い消石灰になるだけなので。

写真見てから気づきました^^;

生石灰に水をかけてみた結果

乾燥剤の生石灰に水をかけた経過をたどると

- 生石灰に水を数滴垂らす

- 直後は変化無し

- 1分ほどしてから手を近づけると明らかに発熱しているのがわかる

- トレイの下を触ると、生石灰の部分が熱くて触れないほどに発熱していた

という感じでした。

わかったのは、

乾燥剤の石灰に水を垂らすと簡単に発熱する

ということ。

なので、乾燥剤を処分する際は、袋から開けないことを前提として、水気のあるものとは一緒にしない、ということが必要になるなーと感じました。

ただ、乾燥剤程度の量であれば、発熱はするものの火災に至るまでの温度には達しないような気がします。

火事に関しては乾燥剤が発火する条件とは?そもそも乾燥剤は発火する?で詳しく書いていますので、興味がある方読んでみてください。

むしろやけどのほうが心配ですね。

乾燥剤(石灰)に水のまとめ

ということで、乾燥剤に入っている石灰に実際に水をかけてみたので、その結果について簡単に紹介しました。

結論としては、発熱しました!!

実際にやっみてみるのは簡単ですが、やけどの心配があるので、真似しないでくださいねー。

こんな記事もあります

ロボット掃除機が火事になる原因に。事例から学ぶ理由と対策法。