※当サイトにはプロモーション広告が含まれております。

この記事では、乾燥剤について

- 発火する条件って?

- 乾燥剤の知識

などについて紹介しています。

乾燥剤から火事になったという話がありますが、菓子類や乾物などにはよく一緒に入っているので、心配ですよね。。

実際に乾燥剤が発火するのかどうか、そもそも発火についてもよくわからないかも、という方もいると思いますので、その辺の話を交えながら紹介しようと思います。

乾燥剤が発火する条件とは?そもそも乾燥剤は発火する?

乾燥剤から火事になった!

という話を耳にしたことがある方も多いと思います。

でも、どういう状況から発火して、どんな乾燥剤なのか、ということなどについてははっきりしたことが出てこないんですよね。

乾燥剤にもいくつか種類がありますし乾燥剤に似ているもので「脱酸素剤」、また発火に似た言葉で「引火」という言葉もあります。

「乾燥剤が発火する条件」についての話の前に、そのあたりについて簡単に知っておくとむやみに怖がる必要もなくなります。

発火と引火の違い

火事が起きるそもそもの現象には、2つあって

- 発火

- 引火

とがあります。

簡単にそれぞれの現象について、説明すると

- 「発火」は、物がある温度になると自然に火が出てくること

- 「引火」は、火を近づけたときに物に火がついて燃えだすこと

を言います。

簡単な例を挙げると、天ぷら油の火災実験を見たことがあるかもしれませんが、

天ぷら油の入った鍋を加熱し続けたとき、

- 300℃付近~そのままでは火は発生しないが、火を近づけると油が燃えだす(引火点)

- 340℃付近~油そのものから火が発生する(発火点)

という状況になります。

要は、「物」が燃えるという前提で引火と発火という現象が起きるというわけですね。

乾燥剤の種類

続いて、お菓子などにもよく入っている乾燥剤にもいくつか種類があります。

シリカゲル

無色透明なビーズと、吸水レベルがわかるように色づけされた小さなビーズ状が入った乾燥剤。

乾燥剤として入っている場合、透明または半透明の袋に入っているので見たことがあると思います。

見た目では分かりづらいですが、単なる玉ではなく、穴が沢山空いている構造をしているため、見掛けより表面積が大きくなります。

これらの穴よって物理的に湿気を吸着していきます。

猫のトイレ用にも使われています。

「食べられません」などの表示がされていることが多いです。

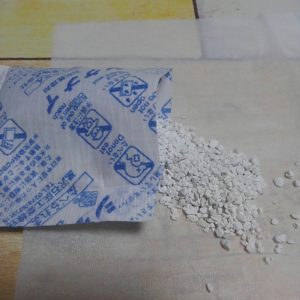

酸化カルシウム|生石灰

白い袋に入っていて中身は見たことがない方も多いかもしれませんが、粒の粗い白い砂のようなもの。

吸湿性は抜群です。

が、デメリットしては水がかかるような場合、発熱することがあります。

また、飲み込んでしまうと火傷をしたり、目に入ると失明するなどのリスクがある点にも注意が必要。

「禁水」とか「開けないこと」という表示がされています。

真似しないでくださいね→乾燥剤の石灰に水をかけるとどうなるかやってみました。

シート状乾燥剤

最近良く見るタイプのシート状の乾燥剤。

塩化カルシウムを含侵させたパルプの両面に、フィルムを貼り合わせたもので、塩化カルシウムが水分を吸収してパルプが保水する仕組み。

「食べられません」などの表示があります。

脱酸素剤

脱酸素剤の中身は、ホッカイロと同じ鉄の粉。

酸素を吸着することで、周りにある酸素を減らして効果を発揮します。

酸素が減ることによる効果は、防カビや変質、防虫などです。

見た目が乾燥剤とは似ていますが、そもそもの使われ方が乾燥剤とは違うものです。

「発熱しても心配ありません」「食べられません」などの表示があります。

乾燥剤と脱酸素剤の違いを詳しく→脱酸素剤と乾燥剤の違いってなんですかね?

乾燥剤の発火の話

以上、発火と引火の違い、乾燥剤(脱酸素剤含む)の種類について紹介しました。

ここまで踏まえると、発熱する乾燥剤は2種類あり

- 生石灰

- 脱酸素剤

ということがわかります。

さらに、脱酸素剤については発熱しても問題ない(高くても60℃くらい)とされているので、

生石灰の乾燥剤の場合、注意が必要

ということになります。

で。

生石灰は発火しません。

はい。

生石灰自体は発熱するけど燃えない

という話です。

なので、

乾燥剤が発火して火事になった

というのは間違いで

生石灰が発熱して、他のものが発火または引火して火事になった、ということなわけです。

生石灰は水をかけると発熱します。

乾燥剤を熱源として発火する条件とは?

ということで、乾燥剤自体が燃えることはないものの、周りのものが燃えるきっかけを作ることがあるということ。

乾燥剤として使われている生石灰の発熱ですが、乾燥剤程度の量だと高くても100℃程度です。

これが数十キロ単位になると、数百度にもなることがあるので、他の物を発火させるのに十分な条件になり得ます。

端的に、乾燥剤が発熱して、周りのものが発火した、という条件で考えると。

例えば、ガソリンとかの危険物。

性状によって、危険物の等級などが別れていますが、特に危険な特殊引火物で「発火点100℃以下」というものもあります。

が。

一般家庭に存在することがまずありません。

ガスなども100℃程度で発火するものもありますが、二硫化炭素という聞いたこともないやつ。

200~600℃とか幅はありますが、そもそもガス自体がその辺に充満している状況もないですし。

あと、燃えやすい、とされる代表格の紙、これも引火するのは200数十℃。

・・・

結論としては、今の所、乾燥剤を熱源にして発火するような条件が思い浮かびません^^;

過去、そーゆー仕事にも携わっていましたが、経験なしです。

とはいえ、乾燥剤は水だけで発熱し、複数の条件が重なれば火事に至ることもありうるので、取扱いに注意が必要なことだけは確かです。

過去に乾燥剤で発火する様子がテレビで放送されていた、という話を聞きますが見たことがないので・・。

実際の事例の記事もありますが、数百キロの生石灰を熱源として周囲の可燃物が発火した事例なのでそもそもの量的規模が違います。

乾燥剤が発火する条件のまとめ

以上、乾燥剤についての知識を踏まえ、乾燥剤から起きる火事についての話でした。

可能性としては低いものの、絶対ないとは言えない

ので、生石灰の乾燥剤の取扱いには注意したいですね。

ちなみに、海苔の乾燥剤は必ず生石灰です。

ホッカイロで火事になるかどうか。身近なもので火事になるもの。

ホッカイロで火事になるかどうか。身近なもので火事になるもの。

停電の必需品カセットコンロのボンベの取り扱いにも注意です。

カセットボンベの使用期限は底を見れば一目瞭然?!処分方法は?

カセットボンベの使用期限は底を見れば一目瞭然?!処分方法は?

最後までありがとうございました。

先ほど、乾燥剤を捨てたゴミ袋に生ゴミを捨ててしまい、慌てて検索をかけて辿り着きました。

そして安心しました(^^;

大変興味深い内容が分かりやすく纏められていてありがたかったです!

お役にたててよかったです!