※当サイトにはプロモーション広告が含まれております。

この記事では、脱酸素剤と乾燥剤の違いや使い分けについて紹介しています。

実は最近まで、お菓子などに入っているのはすべて

「乾燥剤」

だと思っていた40代兼業主夫です。

よくよく見れば、物によっては乾燥剤ではなく脱酸素剤が入っているので、その違いに気づくはずなのですが。。

ということで、その違いや使い分けについて覚書しておきます。

脱酸素剤と乾燥剤の違いとは?

これ、脱酸素剤か乾燥剤かわかりますか?

正解は脱酸素剤です。

乾燥剤と思った方もいると思います。

そんなもんです。自分もそうだったので。

ぱっと見ただけだと、脱酸素剤と乾燥剤の違いってわからないんですよね。

ただ、シリカゲルとかだと透明な袋に入っているので話は別です。

脱酸素剤と乾燥剤について、それぞれどんなものかざっくり紹介します。

脱酸素剤

まず、脱酸素剤。

端的な働きとすれば、酸素を吸収するものです。

ただ、なぜに酸素を吸収する必要があるか、です。

酸化とは?

酸化とはよく聞く言葉ですが、食品に関して言うと

食品に含まれている成分と、空気中の酸素が反応することで食品中の成分が劣化すること

とされています。

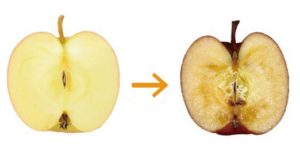

わかりやすい例でいうと、皮を剥いたりんご。

しばらくすると、茶色く変色しますよね。

これがりんごの成分と酸素が反応して起こる「酸化」なわけです。

なので、塩水につけたりレモン汁をつけたりすることで、りんごの表面に膜をはって酸化(変色)を防いだりします。

ちなみに、真空パックするのも目的は同じで、酸化を防いでいることになります。

こうした酸化を防ぐ目的で、脱酸素剤は使用されます。

また、酸化以外にも雑菌の繁殖を抑える効果もあります。

脱酸素剤の成分は、主に鉄の粉。

鉄も酸素を吸収して酸化(サビ)しますが、この酸素を吸収するという性質が脱酸素剤にそのまま使用されているわけです。

脱酸素剤以外の使用例

食品の酸化を防ぐ目的としての脱酸素剤ですが、その他の利用方法として、衣類の防虫剤としても使われています。

それから、脱酸素剤に使用されている鉄の粉が酸素を吸収する時には、発熱します。

この反応を利用しているのが冬のお供「ホッカイロ」

ホッカイロを袋から取り出すと間もなく暖かくなりますよね。

空気中の酸素と触れることで酸化がはじまり、一生懸命酸素を吸収するので発熱し、それがホッカイロの暖かさの源になっています。使用後固くなるのはそのためです。

こんなことについても書いてみました→ホッカイロで火事になるかどうか。身近なもので火事になるもの。

脱酸素剤の働き

脱酸素剤の働きなどについて紹介しましたが、注意が必要なのは

酸化反応をおくらせているだけ

という点。

つまり、脱酸素剤が入っているからしばらく大丈夫!という万能のものではないわけです。

鉄の酸化反応(錆び)が延々と続くことはないですよね。

ここまでの脱酸素剤についての話をまとめると

脱酸素剤は酸素を吸収することで酸化や雑菌の繁殖を抑えることができる

ということになります。

乾燥剤

続いて乾燥剤。

乾燥剤はその名の通り、乾燥させる目的で使用されるものです。

乾燥剤を置くことで空気中の水分を吸収してくれるので、乾燥状態を維持したいものの近くに置いておくことでその効果が発揮されます。

ちなみに、乾燥剤にもいくつか種類がありますが、それらについては→乾燥剤の種類で紹介しています。

乾燥剤が使用される目的は、水分を吸収することで乾燥状態を維持すること、ということになります。

脱酸素剤と乾燥剤の違いによる使い分け

ここまで、脱酸素剤と乾燥剤についてそれぞれ紹介しました。

- 脱酸素剤→酸素を吸収することで酸化や雑菌の繁殖を抑える

- 乾燥剤→水分を吸収することで乾燥状態を維持する

と、それぞれ使用される目的に違いがあります。

とある方の考え方として

- 湿気によって食感が悪くなるのを防ぐ(乾燥剤)

- 湿気によるカビや細菌の増殖を防ぐ(乾燥剤)

- 酸素を抜いてカビや細菌の増殖を防ぐ(脱酸素剤)

- 酸素を抜いて酸化を遅らせる(脱酸素剤)

という表現をされています。

これらを、実際に食べ物に例えて考えてみると

- せんべい→乾燥剤

- 海苔→乾燥剤

- バームクーヘン→脱酸素剤

- カステラ→脱酸素剤

こうして考えると、なんとなく違いがわかりやすいですよね。

まとめるとすれば

- 水分量の少ない食品には乾燥剤

- しっとりしている食品は脱酸素剤

という感じでしょうか。

ただ、例外もあるかもしれませんのであしからず。

脱酸素剤と乾燥剤の違いのまとめ

以上、脱酸素剤と乾燥剤の違いについて紹介しました。

いずれも、その効果が違うので使い道にも違いがあります。

他、スーパーなどで食品を眺めてみると面白いかもしれませんね。

ではありがとうございました。