※当サイトにはプロモーション広告が含まれております。

通行人

通行人

車を運転していて、思った方向けの話題です。

ゴリ

ゴリ

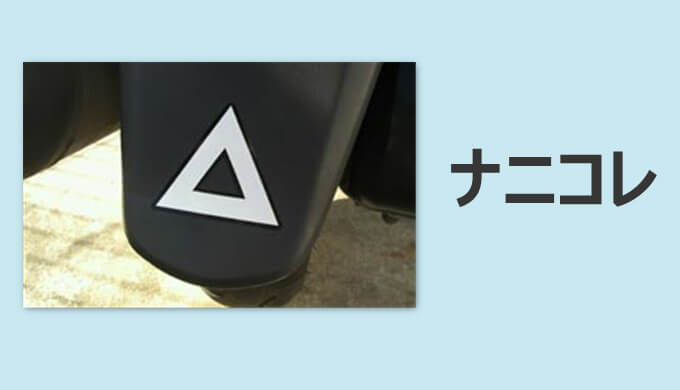

この三角マークって結構目立ちますよね。

意味があって目立つようにしているんですが。。

バイクの後ろに付いている三角マークの意味

についてざっくりお話します。

バイクの三角マークの意味ってなんだろう・・

たま~にバイクの後ろに三角マークがついているのを見たことがあると思います。

これってちゃんとした意味があって表示されているんですね。

でも、実は義務ではなかったりします。

通行人

通行人

なんて思わないでください。

自分もバイク乗りなので、どちらの気持ちもわかります。

バイクも正直申し訳なく走っていたりします。

車線の真ん中走っていて後ろからクラクション鳴らされたり、邪魔だと言わんばかりに幅寄せしてきたり・・

ゴリ

ゴリ

それはさておき、バイクの後ろの三角マーク。

ざっくり言うと、バイクの車種を判別するためについているものです。

あの三角マークの意味は誰のためについているかというと、警察の方のためにつけている、と言う話です。

バイクの三角マークは誤認対策の意味合いがある

バイクは排気量によっていくつかに分類されています。

免許でいうと

- 原付き(50cc以下)

- 小型自動二輪(125cc以下)

- 普通自動二輪(400cc以下)

- 大型自動二輪(401cc以上)

4つ種類があります。

また、125cc以下のバイクについては、ナンバーの色で判別することができるようになっています。

- 50cc:白色ナンバー

- 51~90cc:黄色ナンバー

- 91cc~125cc:ピンク色ナンバー

で。

皆さんご存知の通り、

原付きが公道を走行する際には、30キロ制限

です。

また、指定された場所では、2段階右折をしないといけないとかスピード以外にも色々と制限があります。

当然これらの制限事項については、道路交通法で定められていることなので、違反すれば道路交通法違反で切符をきられることになりますね。

原付き(原動機付自転車)のバイクと、90ccのバイクとを並べて見比べてみるとわかりますが、ぶっちゃけどちらが原付きなのかわからない

のが実際のところ。

今は、原付きかどうかはナンバーの色で識別できるようになっています。

ただし、一昔前はバイクのナンバーは全部白だった時期もあったんです。

そうなると、

90ccのバイクで60キロで走っていても、原付きと間違われてあっさりパトカーに止められます。

これを防止するために、バイクの後ろに三角マークをつけて、

ゴリ

ゴリ

と、走行中でもわかりやすくするために表示されているものです。

とはいえ、この三角マークの表示は、1954年に通達されたもので、努力義務のようなもの。

ゴリ

ゴリ

そのため、三角マークがないからといって違反にはなりません。

なので、もともとバイクに三角マークがついていたものを剥がしたとしても特に問題はありません。

デメリットは先のように、制限速度30キロ以下の原付きと間違われてパトカーに止められることが揚げられます。

現在でも一部のバイクメーカーで、はじめから三角マークをつけて販売しているメーカーもあります。

基本的には任意でつけている、ということになります。

ちなみに、フロントには白いラインが入ってます。

ゴリ

ゴリ

三角マークが必要なバイクとバイクのいろんな種類

あれこれお話しましたが、バイクの三角マークは、努力義務であり、なくても違反ではないということになります。

バイクにもいろんな種類がありますので、ざっくりまとめてみます。

排気量50cc以下のバイク

- 道路交通法:原動機付自転車

- 道路運送車両法:第1種原動機付自転車

- 制限速度:30キロ

- 運転するのに必要な免許:原付免許または普通自動車免許

- ナンバーの色:白

排気量51cc~90cc以下のバイク(三角マーク表示)

- 道路交通法:普通自動二輪車(小型)

- 道路運送車両法:第2種原動機付自転車

- 制限速度:60キロ

- 運転するのに必要な免許:普通自動二輪免許(小型限定以上)

- ナンバーの色:黄色

排気量91cc~125cc以下のバイク(三角マーク表示)

- 道路交通法:普通自動二輪車(小型)

- 道路運送車両法:第2種原動機付自転車

- 制限速度:60キロ

- 運転するのに必要な免許:普通自動二輪免許(小型限定以上)

- ナンバーの色:ピンク

50cc以下とそれ以上のバイクとで、大きく違うのは

- 運転するのに必要な免許

- 制限速度

また、これらのサイズのバイクは自動車専用道路の走行はできません(高速道路とか)

ちなみに、126cc~400ccでは、必要な免許が普通二輪の免許が必要だったり、高速道路を走れたりとかの違いが出てきます。

ナンバーは白ですが、125cc以下のバイクとは車体の大きさが変わってくるので、原付きと間違って止められることはまずありません。

実際、原付に乗っていた時期もありますが、30キロで走行すること自体は安全です。

が、

ゴリ

ゴリ

煽られるし、幅寄せされるし、いいことはほぼ無しといってもいいくらい。

買い物ぐらいの用足しには最適ですが。

それなら、小型限定の二輪免許を取って51cc以上のバイクに乗れば、メリットしかありません。

デメリットといえば、三角マークがなくて稀にパトカーに止められるくらいでしょうか笑

それも、ナンバーに色付けされたことでほぼなくなっているので、維持費はかからないし、60キロまで出せるので、バイク好きの中には

バイク乗りの人

バイク乗りの人

と言って乗り続ける人も少なくないのが現状です。

バイクの三角マークのまとめ

以上、たまに見かけるバイクの後ろについている三角マークの話について紹介しました。

簡単にいうと、

バイクのナンバーの色が全て「白」の時代から、警察官が原付きと間違って止めないようにするために表示しているもの

とでも言えるでしょうか。

ただ、400cc以下のバイクのナンバーは、各市町村で配布しているので、現在でも白の地域があるかもしれません。

その場合はあしからず。

ではでは。

先日こんなナンバーをみました。

色々書いてます。

バイク用ヘルメットにエアコン付きが登場したようだ。世界初。

ロボット掃除機が火事になる原因に。事例から学ぶ理由と対策法。

参考になると幸いです。

ありがとうございました。

250CCを超える場合(251CC~)車検が必要。認識違いでした。恥ずかしい限りです。

ご指摘ありがとうございました。該当箇所削除しております。

今から55年前ですが、私は125ccホンダに乗っていました。

荷物が詰める場合は、三角マークがありましたが、スポーツタイプには、ありませんでしたが、どなたか、そんな記憶がありませんか??

すなわち、荷物を積んでもよいバイクには、白い三角マークが、はじめからついていた。

法的な規制がないということなので、そんな時代もあったとか・・・。

コメントありがとうございます。

自分は生まれる前(現在43歳)なので、同じくバイク乗りだった父に聞いてみたところ「うーん・・」とのことでした。

そもそも法的な決まりがないので、以前はそういった目印に使われていたことも考えられるのかなと。

当時の記憶がある方のコメントに期待します。。