※当サイトにはプロモーション広告が含まれております。

平成30年9月8日の北海道の胆振地方での地震で停電しました。

同じ北海道でも道南在住で、揺れはそれほど大きくなかったため、大きな被害はありませんでした。

自分の地域の停電は、24時間程度で復旧されたんですが、そもそも停電した時にはブレーカーを切る必要があるのかどうか、という話です。

基本的には、停電した場合ブレーカーは落としておいたほうが安心です。

または、復旧したことがわかるように、安全ブレーカーを1箇所だけ入れておくという方法でも良いかもしれません。

とはいえ、なんでもかんでもブレーカーを落としたほうがいいのか、というと必ずしもそうとも限らないんですね。

- 停電したら、ブレーカーは必ず切るべきかどうか

- ブレーカーの扱い方など

- 復旧した場合の話

などについて紹介しています。

現在停電被害に遭われている方の少しでも早い復旧をお祈りします。

停電したらブレーカーは切るのが正解?

以前も東日本大震災で、1週間程度停電生活をしたので、改めて電気に頼り切りの生活をしてるんだなぁと実感。。

今回の地震と共に停電になりました。

で、防災無線で

火災危険があるからブレーカーは落として

という趣旨の広報がされていました。

通行人

通行人

という声も聞こえて来そうですが、結論からいうと、

停電したらブレーカーを切るか切らないかについては、状況次第

と言えます。

パッと思いつくところで、停電の原因になりそうなことと言えば

- 地震

- 雷

- 台風

- 意図的な停電(電力不足による計画停電とか)

- 事故トラブル(電柱が倒れたとか)

- 宅内の電気の使いすぎ

- 漏電

などが思い当たります。

これらの原因で停電したら、全てブレーカーは切る必要があるの?となると、必ずしもそうではないんですね。

ブレーカーを切るのはこんな時。

さて停電の原因になりそうなことをいくつか紹介しました。

共通して言えることは

家屋や家電などには全く被害がない場合は必ずしも、ブレーカーを切る必要はない

という点。

なぜ、ブレーカーを切る必要があるかと言えば、

- 家電製品が壊れている

- 宅内の配線が損傷・劣化している

- 配線やコードなどに倒れたものがぶつかり配線が損傷している

ことが考えられる場合に、電気の復旧と共にショートして最悪火災になることがあるからなんですね。

実際に、東日本大震災で1週間程度停電した後に、電気が復旧したと同時に通電したのが原因で火災に至ったケースもあります。

なので、地震だから切る、とか、台風だから切らなくていい、ではないということになります。

特に被害がない場合でも、停電が長期化した場合にはブレーカーを落とすことをおすすめします。

とはいえ。

この記事を読んで頂いている方は、ブレーカーを切るかどうかで悩んでいるはずだと思いますので、悩むなら切ったほうが安心です。

または、安全ブレーカー(後段で紹介しています)を1箇所だけ入れておき、電気が復旧したらわかるようにしておく、という方法もありです。

- 停電した時にブレーカーを切るのは、電気の復旧と共にショートして最悪火災になることがあるため。

- この記事を読んでいる方は、ブレーカーを切るかどうかで悩んでいるはず→悩むなら切っておきましょう。

- または、復旧したことがわかるように、メインブレーカーはそのままで、安全ブレーカーの内1箇所のみ入れておくことも可

ブレーカーを切る場合に注意したいこと。

以上を踏まえて、ブレーカーを切る必要がありそうだ!という場合に注意したいことをいくつか挙げてみます。

そもそもみんな停電しているのかどうか

家でのケースですが、大雨が降って停電しました。

「停電だ!」

と言って、とりあえず電灯やらスマホの明かりなどで過ごすこと10分。

息子が

息子1号

息子1号

・・・よくよく考えたら、電気の使いすぎでブレーカーが切れただけでした笑

こんなこともあるので、大規模な災害で明らかに停電している場合を除いて、とりあえず

自宅以外の状況を確認することも必要だと思います汗

家電のコンセントも抜いておく

あらかじめ、家電類のコンセントを抜いて置くことをおすすめします。

特に、熱を発生する家電類。

仮にスイッチが入ったままの場合、ブレーカーを入れたと同時に発熱するので危ないですよね。

スイッチが切られているのを確認するなら、コンセントを抜いてしまった方が安全です。

また、コンセントが抜いてあればブレーカーを入れたあとに一つ一つ差すので、家電に不具合があった場合の特定も楽になりますよね。

過電流(※)の防止にもなります。

※過電流とは・・・電気の使いすぎで電線や器具の許容電流を超えて、 電気が流れること。停電の場合、電気の復旧と共に電源が入っている機器に一度に電気が流れる。

雷の場合はコンセントを抜いても万全ではないという事実。。

落雷とかで、停電することもありますが、そんな時に

コンセントを抜いて!

ということがよく言われます。

雷ガードっていうのもあります。

もちろん、有効な手段ですが。。

実際に雷が落ちると、コンセントを抜いていても万全ではなかったりします。。

以前実際に雷が目の前に落ちたことがあるんですが、コンセントを抜いていたはずのエアコンが壊れました。

電気屋さんに修理を頼みましたが、基盤が焼け焦げていたらしいです( ゚д゚)

あとからよくよく調べてみたら、エアコンの室外機付近に焦げた形跡。

どうやら、室外機を通じてエアコン本体に雷の電気が流れショートした、ということだったようです。

要は、コンセント以外でも、テレビのアンテナ線や電話線など、通電するものを伝ってしまうので、コンセントを抜いても万全ではないという話です。

こればかりは対策は難しい感じがしますね。

確率的には低いんでしょうけど。

後日談ですが、落雷した時、丁度電気のスイッチに手をかけていた息子が

息子1号

息子1号

と言っていました。今では笑い話ですが、軽い感電だった模様。

電気って怖い・・・

停電から復旧した場合はどうする?

ところで、ブレーカーを切るのはいいけど、電気が復旧したのがわからないですよね汗

夜ならともかく、特に昼間。

ブレーカーを切った状態で、電気が復旧したのを確認する手段としては

- 道路の電光掲示板や信号などを確認する

- 数時間ごとにブレーカーを入れてみる

- 隣近所に聞いてみる

- 防災無線、ラジオなどで情報収集する

- 夜間の場合、外灯を確認する(太陽光の場合もあるので注意)

などが考えられます。

復旧した場合、この後紹介する安全ブレーカーを一箇所のみ入れておくことで、他に頼らず気づくこともできます。

今回の北海道での地震に伴う停電では、復旧したのが午前3時頃でしたので、家の中から外の外灯が点いているのが確認できたことでわかりました。

電気が点いた時の感動というか、安心感はなんとも言えない感覚でした。

停電の時にご飯を炊いてみました。

ブレーカーの使い方

簡単にブレーカーの使い方を紹介します。

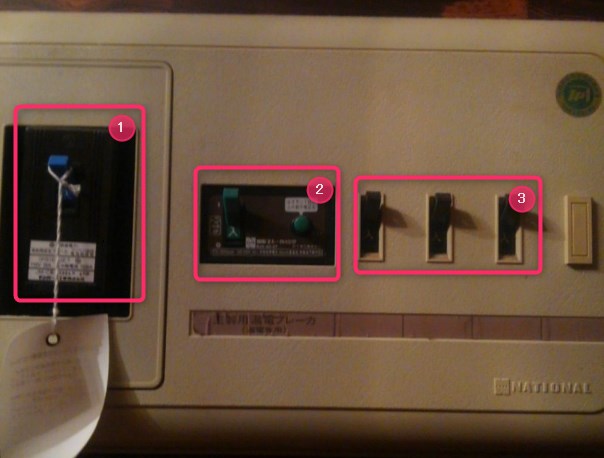

家のブレーカーボックスです。

古いですが、新しいものでも基本的に構造は同じです。

一番左から

- サービスブレーカー→使用量を制限するもの

- 漏電しゃ断器→規定以上の電流が流れた時に遮断

- 安全ブレーカー(右側3つ)→宅内の系統ごとに遮断できる

通常、ブレーカーを切る、という場合一番左のブレーカーを指します。

前段で触れた通り、安全ブレーカーを1箇所だけ入れておくという方法もあります。

この場合、1,2は入れた状態、3の安全ブレーカーの内、電気の復旧と同時に気づきやすいものにしておくと良いですね。

ただ、キッチン回りなど、熱を発する家電、大量に電気を消費するものがあるところは避けた方が良いです。

電灯回り、玄関、廊下、階段など。

振り分けは各家庭で違うので、安全ブレーカーに表示されているはずなので確認してみてください。

停電の原因が漏電だった場合

冒頭で、停電の原因についていくつか挙げていますが、「停電の原因が漏電」でブレーカーが切れてしまった場合は注意が必要です。

漏電かどうかについては、写真の2漏電しゃ断器が落ちているかどうかで判断します。

(とりあえず隣近所の様子を見ても良いですが)

漏電した場合には、その場所を特定する必要があります。

安全ブレーカーを使用することで、ある程度漏電の範囲が特定できます。

漏電箇所がわかれば、それ以外のブレーカーについては入れた状態で使用することができます。

漏電箇所の特定方法

- すべてのブレーカーが切れている状態から、サービスブレーカー、漏電しゃ断器を入れます。

- 続いて、安全ブレーカーをひとつずつ上げていきます。

- 途中で漏電しゃ断器がまん中の位置に下りたら、その回路が不良です。

それ以外は使用可能になります。

電気の不良に関しては家電が原因だと特定できれば良いですが、わからない場合は、お近くの電気屋さんに相談しましょう。

電気屋さんなど付き合いがなければ、生活110番を利用すると近くの対応可能な業者さんを紹介してくれます。

web申し込みが便利です。

停電したらブレーカーは切るのかどうか~まとめ

以上、

- 停電したらブレーカーは切る必要があるのか

- ブレーカーを落とす場合の注意点

- 復旧したら

- 漏電の場合

などについて紹介しました。

停電と言っても理由は様々です。

まずは、ブレーカーの使用方法を確認しつつ、停電しても落ち着いて対応しましょう。

ではでは。

※この記事では、個人の経験談を元にした一般論について紹介しています。停電の状況によっては当てはまらないケースも存在することから、何かしらの被害があったとしてもこちらでは責任を負いかねますのでご了承ください。

停電に備えましょう。

家にあるもので、明かりになりそうなものを集めてみました。

役に立つことがあれば幸せです。

ありがとうございました。