※当サイトにはプロモーション広告が含まれております。

病院とかショッピングモールとか比較的大きい施設にいくと、大概壁に

「消火栓」

と書かれた箱があります。

よくよく見るとたまに

「消火用散水栓」

っていうのも有るんですが、違いに気づいた方っていますかね?

似てるようで、別物です、っていう話のタネです。

消火用散水栓と消火栓の違いの話。

これが消火栓です。

で、こっちが消火用散水栓って書いてます。

なんとなく作りが一緒だし、表現の自由なのでは?というと明確な違いが有るんですね。

平たく言うと

スプリンクラーヘッドの設置を要しない部分に、屋内消火栓の代わりに設置されているもの。

です。

全くわかりませんね。

噛み砕くと

- 「消火栓」・・・屋内消火栓っていう設備

- 「消火用散水栓」・・・スプリンクラー設備の一部

っていう話です。

屋内消火栓ってなに?

読んで字の如く、屋内での消火に使われる設備です。

消防署の人たちが火事を消すのに、水を出しているところが想像できると思いますが、それのホースが細くなって出る水の量が少なくなったやつと思って大丈夫です。

消防法で設置しないさいよ、と言われている設備は、面積とか人がどれくらい入るか(利用するか)によって設置するしないが決まっています。

いざ、つけるとなると、これまた事細かに決められていて、電卓やら文房具やら片手に分厚い本と図面とをにらめっこする審査業務も消防署の人の仕事です。

この仕事になるともはや事務員という錯覚に陥ります。

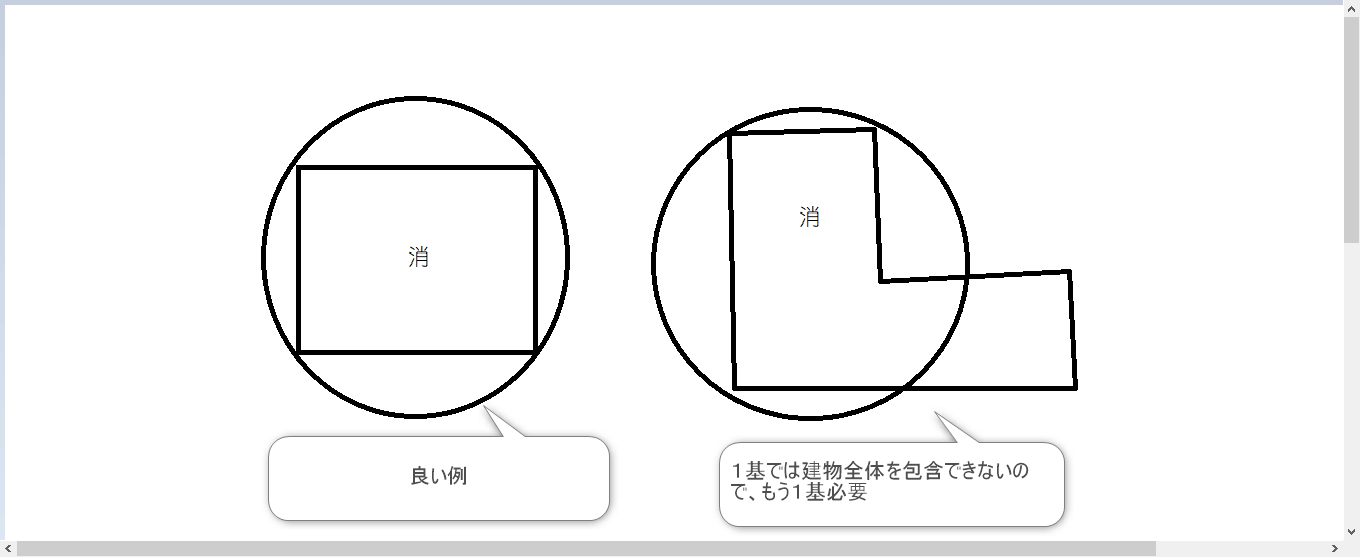

審査項目は沢山有るんですが、内の一つに図面上で屋内消火栓の位置を中心にコンパスで円を書いて、建物全体が全ての円の中に収まることが必要、ということが上げられます。

なので、どこに設置するかがキモです。

ここで、円の中から外れた部分があっても大丈夫なケースが存在します。

それが、もう一つの消火用散水栓。

スプリンクラー設備の消火用散水栓でカバーできている場合

は屋内消火栓で未包含の部分があってもよしとしましょう、とものの本に書かれています。

スプリンクラーの消火用散水栓ってなに?

スプリンクラー設備についても、設置する基準が決まってます。

ただ、屋内消火栓の設置基準が数百平方メートルとかの建物が多いのに比べて、スプリンクラー設備では数千平方メートルなど割と大きめの建物につけなさいよ、と決められてます。

なので、

「とりあえず屋内消火栓足りない部分あるけど、スプリンクラーの方でなんとかなるからいっか」

とは簡単にはいかないわけです。

スプリンクラー設備ってお高いんです。

※病院・介護施設とか特定の建物では面積に関係なくつける必要があります

→介護施設での火事が元で、面積に関係なくつけろよ!と法改正されましたが、小さい施設にスプリンクラーは厳しいよね、ということがあり、スプリンクラーのような働きをする「パッケージ型消火設備」っていうのができてます。水のように延々と出続けるわけではなく、でかいガスボンベで消火剤を放出するため量に制限はありますが、経営側の費用負担は減りました。

話はそれましたが、屋内消火栓同様に、スプリンクラー設備も建物全体を円で囲む必要があります。

スプリンクラーの場合は、天井についてる小さいスプリンクラーヘッドを中心に円を書いていきます。

当然数が多いです。

百とか千とかの単位です。

さらに、各区画に火災感知器もつけるので図面上はカオスです。

それはさておいて、そんなスプリンクラーヘッドを要しない場所もありますが、その場合に必要なのが

消火用散水栓でカバーできていること

なんです。

※法令上は「補助散水栓」。それなに?っていう単語なのでわかりやすく「消火用」と表示されているものと解釈してます。

ま、要はなんでもいいから建物全体をカバーしないとダメよ、っていう話。

ただし、

- 屋内消火栓でカバーできない部分はスプリンクラー設備で、は可能

- スプリンクラー設備でカバーできない部分を屋内消火栓でカバーはダメ

という違いがあります。

色々書きましたが、「屋内消火栓」も「消火用散水栓」どちらも機能的には

人が操作して消火に使うもの

という点では共通してるので、実情は知らなくてもなんら困らないですねw

- 「消火栓」・・・屋内消火栓っていう設備

- 「消火用散水栓」・・・スプリンクラー設備の一部

- どちらも人が操作して消火に使うもの

- 知らなくても困らない

以上、なんとなく思い出したのでつらつらと書いてみました。

参考になるかはわかりませんが、最後までありがとうございます。

※大まかにはあっているはずですが、本業の方がみて違う部分があったらすみません。