※当サイトにはプロモーション広告が含まれております。

手回しする手動の鉛筆削をもうちょと分解してみました。

鉛筆削りに芯が詰まった時の対処法をケースごとに3つ紹介。で紹介しているとおり、芯が詰まった時のつまりの解消は意外と簡単だったりします。

家の鉛筆削りは、自分が小学生から使い続けている(約30年以上)ので、鉛筆を押さえる部分が弱くなりました。

状況を詳しく紹介すると

娘1号

娘1号

という感じです(笑)

そんなこんなで、ならば分解して治せるかも?ということで、修理がてら分解の模様をお伝えします。

同じ症状の方の参考になるかもしれません。

ちなみに、こちらで分解している鉛筆削りは、鉛筆を押さえる部分が飛び出る昔ながらのタイプです。

※仮に今後メーカー修理する場合、分解してしまうと、受け付けてもらえない場合がありますのであくまで自己責任でお願いします。

手動の鉛筆削りの分解方法

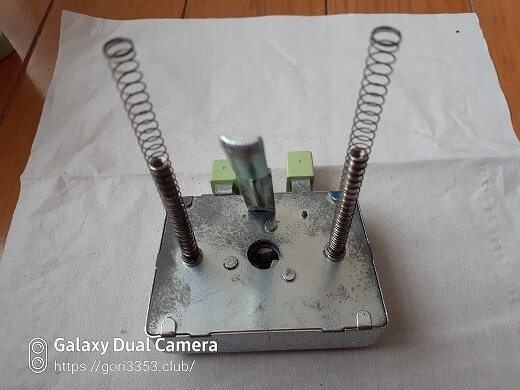

かなり年季が入ってますが、家の鉛筆削りです。

当然同じ鉛筆削りをお持ちの方は少ないと思いますが、手動の鉛筆削りであればほぼ似たような構造になっているはずなので参考になる、と思います。

ではさっそく分解していきます。

鉛筆削り背面からネジを外す

鉛筆削り背面です。

ハンドル部両側の穴の奥にあるプラスネジを外していきます。

で、このねじを外すと、びよーんってバネが出てきますので注意が必要です。

続いて、前側の鉛筆を挟む部分を外します。

正面から引き抜くだけで外れます。

正面の中身を分解

今回修理しようと思った部分は、この中。

ゴリ

ゴリ

という安易な発想です(笑)

できれば、この部分もねじ止めだとよかったんですけど。

このツメ構造だと、2,3回こじってると金属疲労で折れそうだなーでも古い鉛筆削りだし仕方ないかなとか考えつつ、4か所のツメを、マイナスドライバーで起こして外していきます。

鉛筆を押さえる部分はこんな感じになってました。

この3つの部分で鉛筆を押さえているようです。

これら部品を外すと、裏側にバネの役割をしている部品がありました。

一通り部品を並べてみます。

これがバネの役割をしているので、バネが強くなる向きに曲げていけばOKですね。

手動の鉛筆削りの修理箇所

ということで、鉛筆削りが分解できたので、あとは鉛筆を押さえるバネの強さを変えてみます。

先ほどの針金のような部品がバネの役割をしています。

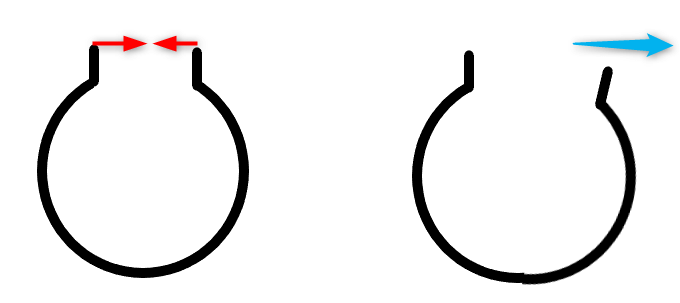

写真ではわかりずらいのでちょっと考え方の図を描いてみました。

この図でわかりやすいかも微妙ですね(笑)

鉛筆を入れる時のつまみ部分を握ると、赤い矢印方向にバネが動きます。

で、離すと鉛筆を固定します。

このつまみを離した時の力(鉛筆を押さえる力)をちょっと強くしたいので、右の図の青い方向に軽くバネを押し広げればOKです。

バネなので簡単には変形しませんが、ちょっと力を入れると広がるのでやってみてください。

その後、ばらした時と逆の手順で戻せば完了です。

手動鉛筆削りの分解方法のまとめ

ということで、だいぶざっくりした写真ですが、手動の鉛筆削りを分解して、鉛筆を押さえる部分の強さを変えてみました。

始めて分解してみたのですが、構造はシンプルなので大丈夫のはずです。

修理にあたるかどうかは微妙ですが、バネは使い続けていれば伸びてきますので、同じ症状の方は試してみる価値はあるかなと。

ちなみに、家の鉛筆削りは、これで症状改善しましたワーイ

またしばらく使い続けることになりそうです。

それでも症状が改善しない方は、鉛筆削りを更新しましょう。

参考になると幸いです。

ありがとうございました。

まさかと思って探したら、このページにたどり着きました。

バネを強くではなく、バネが取れてしまったのですが、無事復活しました。

どうもありがとう、ございました。

コメントありがとうございます。

参考になったようで良かったです!